寒い日が続いて朝と夜はエアコンが欠かせない…。そうなるともちろん、工事も増えてきます。

そもそもエアコン設置の工事にはどんな手順があるかというと、

だいたいこのような流れになっています。

そしてこの中で、今回注目するのは2の冷媒管の布設です。

細かく手順を分けると…。

上記のうち2-3の溶接が厄介で、技術がいるのはもちろんですが現場によっては守衛まで許可申請をしにいかないといけません。

さらに溶接作業完了後にもう一度守衛に行き、1~2時間の監視後にも行ってようやく終わりという、とてもめんど…手間がかかってしまいます。

当然火を使うので火災の危険も伴います。

また、高所作業車で作業しているときにガスや酸素が切れるとボンベを交換するだけでもひと手間です。

そういった困りごとを解決するために新工法の講習を受講しました。

電気工事をしたことのある方は太いケーブルを切断するときのケーブルカッターに似たようなものと思って頂ければOKです。

接続部に専用の継手を差し込み、圧着する。

それだけです。

もちろん注意事項はいくつかあります。

なので、補助的に溶接機を用意する必要があるなど完璧とは言えないかもしれませんが、例えば1工事で20箇所溶接箇所があれば18箇所にこれを使用するだけでも かなりの短縮が見込まれます。

「発明は必要の母」とはよく言ったものだと思います。

うまく活用してより効率的な工事を!

弊社は、名古屋で工場を中心に空調工事を行っております。

業務用エアコンの入れ替えや新設工事、局所排気装置の定期点検など…。「やりたいけど何をすればいいかわからない」の時点から培ってきた知識をもとにご提案いたします。

名古屋以外の地域のお客様でもお気軽にご連絡ください。

そもそもエアコン設置の工事にはどんな手順があるかというと、

- 1.室外機、室内機の設置

- 2.冷媒管の布設

- 3.ドレン、電線の接続

- 4.2と3の必要箇所に保温

- 5.室外機周りの配管にカバー

- 6.試運転

だいたいこのような流れになっています。

そしてこの中で、今回注目するのは2の冷媒管の布設です。

細かく手順を分けると…。

- 2-1.配管ルートに沿って銅管を曲げる

- 2-2.接続部を拡張し、差し込む

- 2-3.接続部の溶接

- 2-4.保温材の取付、テープ巻き

上記のうち2-3の溶接が厄介で、技術がいるのはもちろんですが現場によっては守衛まで許可申請をしにいかないといけません。

さらに溶接作業完了後にもう一度守衛に行き、1~2時間の監視後にも行ってようやく終わりという、とてもめんど…手間がかかってしまいます。

当然火を使うので火災の危険も伴います。

また、高所作業車で作業しているときにガスや酸素が切れるとボンベを交換するだけでもひと手間です。

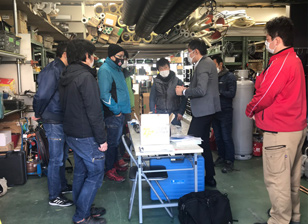

そういった困りごとを解決するために新工法の講習を受講しました。

電気工事をしたことのある方は太いケーブルを切断するときのケーブルカッターに似たようなものと思って頂ければOKです。

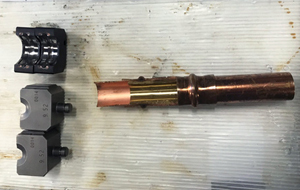

接続部に専用の継手を差し込み、圧着する。

それだけです。

もちろん注意事項はいくつかあります。

- ・銅管切断時のバリをリーマできれいに取り除く。

- ・圧着機のサイズにより、液管とガス管が近いと使用できない場合がある。

- ・圧着機が約5kgあり、頭上に持つと重いので高所で連続使用する場合は肩ベルトをかけるなど、落下防止措置をとる必要がある。

- ・サイズ毎に治具を付け直す必要がある。

- ・Φ38以上は違う圧着機を用意しなければならない。

なので、補助的に溶接機を用意する必要があるなど完璧とは言えないかもしれませんが、例えば1工事で20箇所溶接箇所があれば18箇所にこれを使用するだけでも かなりの短縮が見込まれます。

「発明は必要の母」とはよく言ったものだと思います。

うまく活用してより効率的な工事を!

弊社は、名古屋で工場を中心に空調工事を行っております。

業務用エアコンの入れ替えや新設工事、局所排気装置の定期点検など…。「やりたいけど何をすればいいかわからない」の時点から培ってきた知識をもとにご提案いたします。

名古屋以外の地域のお客様でもお気軽にご連絡ください。